全程导医网 矿总频道:幼年性息肉是病理诊断,显微镜下息肉内为分化良好而大小不规则的腺体,腺上皮分化成熟无异型增生,间质由大量肉芽组织构成,腺体呈不同程度的囊状扩张,贮有液体,故也称黏液性或潴留性息肉。属于肠道错构瘤性息肉,90%以上发生在儿童,成人亦可发病。小儿幼年性息肉是小儿下消化道出血最常见的原因,多为单发,且多位于直肠和乙状结肠,但亦有多发、位于近端大肠者。

幼年性息肉 儿童消化道的“隐患”

近日,徐州矿务集团总医院消化内科副主任医师王振东接诊一名年仅4岁的小患者,因反复便血1年有余,去过多家医院均未得出明确诊断结论。经过肛肠镜检查,小患者最终被确诊为幼年性息肉。

什么是幼年性息肉?孩子出现哪些症状时应及时就医?

王振东告诉记者,幼年性息肉医学上全称为幼年性结肠息肉,是一种较为常见的儿童消化道良性病变,多发生于直肠和乙状结肠,偶见于小肠。虽然多数幼年性息肉为良性,但其存在可能引发一系列消化道症状,影响儿童的正常生活和生长发育,甚至极少数情况下可能恶变,因此不容忽视。

目前,幼年性息肉的确切病因尚未完全明确,但普遍认为与遗传因素、慢性炎症刺激、饮食习惯以及某些病毒感染等因素有关。儿童期是身体快速生长发育的阶段,肠道黏膜细胞活跃,对外界刺激更为敏感,这可能增加了息肉形成的风险。

孩子出现哪些症状需警惕

那么,孩子出现哪些症状需警惕?首先是原因不明的便血。正如上文提到的病例,便血是幼年性息肉最常见的症状,血液可能随大便排出,表现为大便表面带血丝或便后滴鲜血,有时也可能与大便混合,颜色鲜红。长期便血不仅会导致贫血,还可能影响孩子的营养吸收和生长发育。

王振东指出,除便血之外,还有部分患儿可能出现便秘或腹泻交替出现的情况,或是排便次数明显增多或减少,这些排便习惯的改变往往是肠道疾病的重要信号。此外,腹痛或腹部不适虽然不如便血普遍,但一些患儿会抱怨腹部隐痛或不适感,尤其是排便前后更为明显。这种疼痛虽不剧烈,但持续存在会影响孩子的日常活动和学习。

“较大的息肉在排便时可能会从肛门脱出,形成肉眼可见的肿块,这种情况虽不常见,一旦发生应立即就医。”王振东说。

专家提醒 及时干预是关键

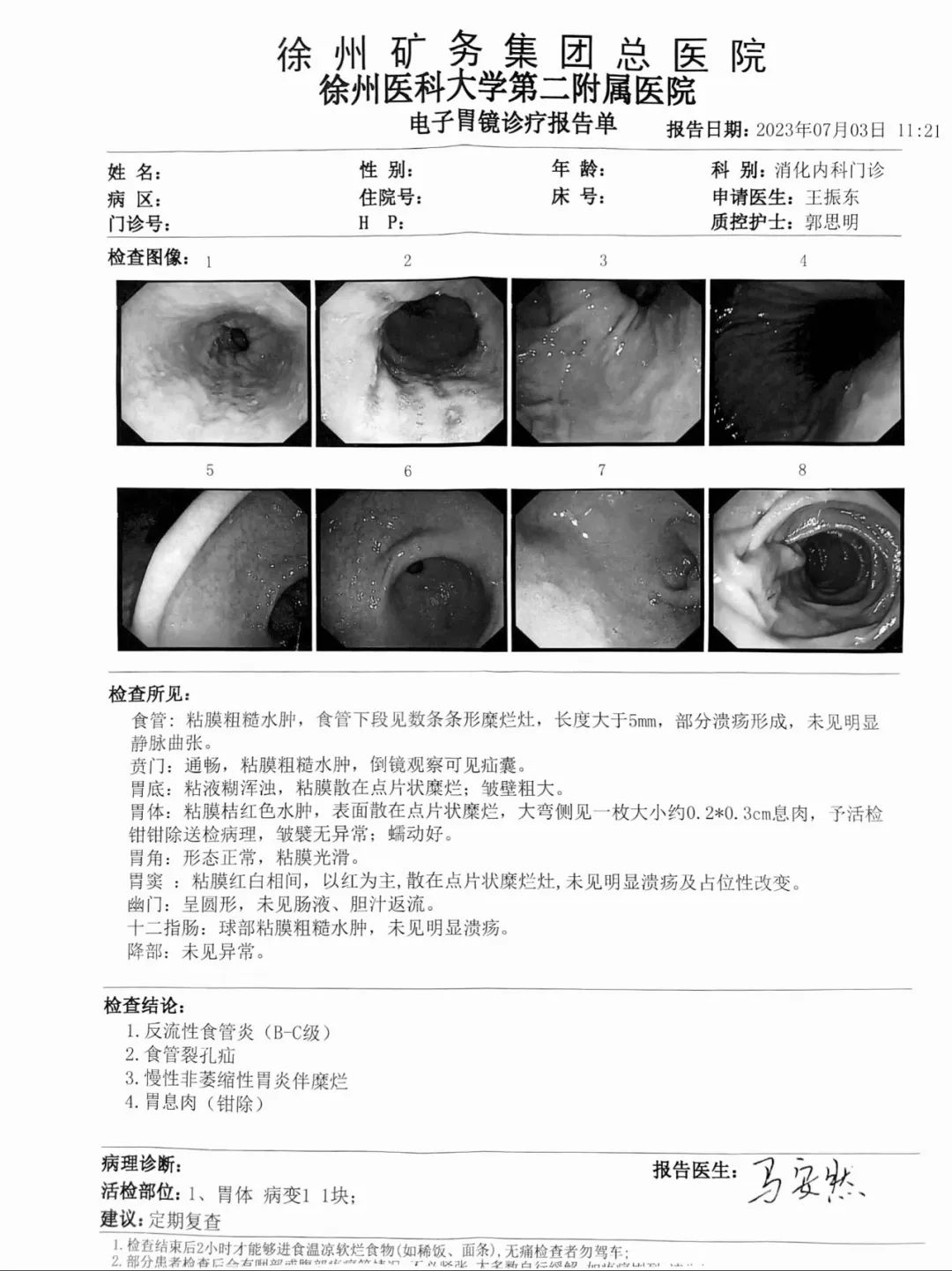

确诊幼年性息肉通常依赖于结肠镜检查,这是一种安全、有效的检查手段,能直接观察肠道内部情况,发现并取活检确认息肉性质。

治疗方面,对于单个、体积较小且症状轻微的息肉,医生可能会建议观察随访;而对于多发、体积较大或引起明显症状的息肉,则多采取内镜下息肉切除术,这是一种微创手术,恢复快,对孩子的影响较小。

王振东表示,预防幼年性息肉的发生,虽然无法完全避免遗传因素,但家长可以从以下几个方面着手,降低孩子患病的风险:

1. 首先是均衡饮食,鼓励孩子多吃蔬菜水果,少吃高脂肪、高糖分食物,保持肠道健康。

2. 其次是规律作息,保证充足的睡眠,避免熬夜,有助于维持身体正常的生理节律。

3. 此外适量运动和定期体检也很有必要,适当运动可以促进肠道蠕动,减少便秘的发生。

对于有家族史的孩子,建议定期进行肠道健康检查,早发现早治疗。

专家简介”

王振东

徐矿总医院消化内科副主任医师、诊疗组长。2020年于北京大学第三医院进修消化系统疑难疾病的诊治。发表相关论文数篇。

专业特长:熟练掌握反流性食管炎,功能性胃肠病、便秘、胆道系统疾病、急性胰腺炎、消化道出血等消化系统疾病的诊治。擅长反流性食管炎的内镜下治疗(C-BLART、射频),消化道早期病变的内镜下治疗(EMR、ESD),高分辨率食管测压,食管24小时HP检查,磁控胶囊内镜,食管支架置入。

徐州导医热线:0516-85707122